Consultation habituelle, censure habituelle. (À propos de la décision QPC rendue le 15 décembre 2017 par le Conseil constitutionnel). [Par Thomas Hochmann]

![Consultation habituelle, censure habituelle. (À propos de la décision QPC rendue le 15 décembre 2017 par le Conseil constitutionnel). [Par Thomas Hochmann]](https://blog.juspoliticum.com/wp-content/uploads/2018/01/Entrée_du_Conseil_dEtat_Paris_2010-e1515604561979.jpg)

On December 15th, the Constitutional Council for the second time has declared the legal offence of terrorist web sites consultation to be unconstitutional. This decision sheds some new light on the legal regime of freedom of expression, while leaving some fundamental issues unanswered.

Pour la deuxième fois en 2017, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution le délit de consultation habituelle de sites terroristes. Cette décision apporte plusieurs éclaircissements sur le régime de la liberté d’expression, même si elle laisse subsister un certain nombre de questions. [1]

Thomas Hochmann, Professeur de droit public à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Il n’est pas fréquent, aux Etats-Unis, qu’un même requérant parvienne à plusieurs reprises à voir ses recours étudiés par la Cour suprême. En France, David Pagerie pourra se targuer d’avoir obtenu à deux reprises, la même année, l’abrogation par le Conseil constitutionnel de la loi sur le fondement de laquelle il était poursuivi et qui incriminait la consultation habituelle de sites terroristes.

Après deux tentatives infructueuses en 2012 et en 2015, le législateur avait ajouté cette disposition en 2016 au code pénal, avec un article dont la seule numérotation témoigne de la frénésie législative en matière de lutte contre le terrorisme : 421-2-5-2. Par une décision du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel avait jugé cette disposition contraire à la Constitution. Trois jours plus tard, la commission mixte paritaire qui examinait un projet de loi relative à la sécurité publique décidait d’adopter une disposition similaire, inscrite dans la loi votée le 16 février. Le 15 décembre 2017, le Conseil constitutionnel a à nouveau fait un sort à ce délit.

I L’insistance du parlement

L’« obstination déraisonnable » du parlement dans cette affaire a donné lieu à un débat dont le présent blog s’est déjà fait l’écho [2]. On se contentera donc de faire trois remarques sur ce point.

Premièrement, il n’existe pas de raison abstraite pour reprocher au parlement, dans tous les cas, de réagir comme il l’a fait à une décision du Conseil constitutionnel. Le jugement politique que l’on émettra sur ce type de comportement dépendra de celui que l’on porte sur le contenu de la loi concernée : on pourra se réjouir de l’insistance du parlement à l’égard d’une loi bienvenue, et regretter qu’il persiste à propos d’une loi déplaisante.

Deuxièmement, sur le plan de la théorie du droit, la Constitution n’est pas forcément ce que le juge dit qu’elle est. Ses décisions sont juridiquement valides, mais elles ne sont pas forcément correctes. Chacun, y compris le parlement, peut donc vouloir contredire le Conseil constitutionnel.

Troisièmement, il n’est pas certain que le droit positif interdise au parlement la pratique, de toutes façons vouée à une nouvelle censure, qui consisterait à réitérer à l’identique une loi jugée inconstitutionnelle. En dépit de ce qu’affirment le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel lui-même depuis 1989, on pourrait en effet considérer que les décisions de cet organe ne portent, en vertu de l’article 62, que sur une « disposition », c’est-à-dire un fondement textuel. Sa décision fait uniquement sortir de vigueur l’article X de la loi Y. Elle n’emporte pas l’abrogation d’une norme formulée par une disposition identique et elle n’interdit pas au législateur d’adopter une telle disposition.

Ce problème n’avait pas à être tranché en l’espèce puisque la nouvelle mouture du délit de consultation habituelle des sites terroristes n’était pas une réplique de la loi abrogée au mois de février 2017. Elle s’efforçait, selon les dires de son principal instigateur, de « saisir la perche » tendue par le Conseil constitutionnel [3], en inscrivant dans la loi une formule issue de la décision de février. Le procédé évoque le précédent de 1989, qui avait donné au Conseil constitutionnel l’occasion de formuler son considérant de principe dans l’affaire des « dix de Billancourt » [4]. En 1988, le Conseil constitutionnel avait jugé qu’une loi d’amnistie pouvait prévoir la réintégration d’un représentant syndical, à la condition qu’il n’ait pas commis de faute lourde, au motif notamment que dans un tel cas la mesure ferait peser sur l’employeur des sacrifices excessifs d’ordre personnel ou patrimonial [5]. En 1989, le législateur décidait pourtant de permettre cette réintégration, « sauf si [elle] devait faire peser sur l’employeur des sacrifices excessifs d’ordre personnel ou patrimonial ». Le stratagème ne convainquit pas le Conseil. « On utilise une partie des motifs pour faire croire qu’on respecte le dispositif », regretta le président Badinter lors de la délibération : « chez nous, [l’atteinte aux droits de l’employeur] était un indicatif et pas un conditionnel ». « C’est habile, mais ce n’est qu’un rideau de fumée » [6].

En 2017 cependant, la prise en compte de la décision du Conseil constitutionnel ne fut pas purement « cosmétique ». À lire les quelques propos échangés au sein de la commission mixte paritaire, la modification du délit semblait témoigner d’un réel effort de satisfaire le Conseil. La décision de février reprochait au législateur d’incriminer la seule consultation habituelle d’un site terroriste, sans exiger que l’individu ait « la volonté de commettre des actes terroristes » ni même rapporter « la preuve que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services ». En outre, la référence à la « bonne foi » avait semblé imprévisible au Conseil. Le nouveau délit exigeait que la consultation habituelle soit effectuée « sans motif légitime » et « s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée » sur le site. Ces modifications semblaient suffisantes pour considérer que la loi n’avait pas un « objet analogue », c’est-à-dire un contenu identique à la précédente. Quoiqu’il en soit, le Conseil n’examina pas le grief, soulevé par le requérant, de la violation de l’article 62 de la Constitution. Il se plaça plutôt sur le terrain de la liberté d’expression.

II Le préjudice infligé par le récepteur de l’expression

La liberté d’expression protège des comportements actifs mais également passifs : elle permet de parler et d’écrire, mais aussi de lire ou d’écouter. En particulier, elle implique la liberté d’accéder à internet. La loi litigieuse constituait donc une restriction de la liberté d’expression.

La Constitution permet de limiter la liberté d’expression lorsque son exercice est susceptible de produire une conséquence néfaste. Les restrictions, explique le Conseil constitutionnel, doivent viser à protéger l’ordre public ou les droits des tiers. En l’occurrence, il s’agissait de « prévenir l’endoctrinement d’individus susceptibles de commettre ensuite » des actes terroristes. La disposition s’inscrivait dans la lutte contre l’incitation au terrorisme et donc dans la protection de l’ordre public.

Pour être conforme à la Constitution, encore fallait-il que la restriction soit « nécessaire, adaptée et proportionnée » à l’objectif poursuivi. À cet égard, la loi litigieuse posait le problème classique des démocraties libérales face au terrorisme : jusqu’à quel point peut-on remonter dans la prévention, quelle est la distance acceptable par rapport au préjudice redouté ? Les « infractions-obstacles », qui interviennent en amont pour criminaliser un comportement censé précéder un acte préjudiciable sont acceptables dans certains cas, mais il doit exister une limite, sans quoi il serait permis, pour éviter les infractions, d’ordonner à tout le monde de rester chez soi.

Comme au mois de février, le Conseil constitutionnel considère que la restriction n’est pas nécessaire. Le concept de nécessité ne désigne pas ici une hostilité à la double incrimination. En effet, la disposition contrôlée visait un comportement qui ne faisait pas l’objet d’une autre incrimination. Le délit d’entreprise individuelle terroriste prévu à l’article 421-2-6 du code pénal ne permet d’incriminer la consultation habituelle de sites terroristes qu’à la condition supplémentaire que l’individu détienne, se procure ou fabrique « des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ». La seule consultation de sites internet ne pouvait être réprimée sur ce fondement que lorsque cet article visait également le simple fait de « rechercher » de tels objets. Or, ce mot a été abrogé par le Conseil constitutionnel dans une décision d’avril 2017.

Dans la décision commentée, le Conseil se réfère à la « nécessité » au sens du contrôle de proportionnalité et de l’arrêt Benjamin. Il examine s’il semble possible d’atteindre tout aussi efficacement l’objectif poursuivi au moyen d’une restriction moindre de la liberté. Il constate, en reprenant mot pour mot la décision de février, que de nombreux instruments sont à la disposition des autorités compétentes pour intervenir lorsque le danger paraît plus concret. Ces moyens suffisent, il est inutile d’incriminer plus en amont, de réprimer des comportements plus éloignés de la conséquence redoutée.

Le Conseil suit le même raisonnement lorsqu’il évoque les critères d’aptitude et de proportionnalité. Bien qu’il évoque maladroitement l’« intention » de l’individu, le Conseil semble bien se fonder sur le risque de préjudice [7]. La question est de savoir si le comportement incriminé paraît susceptible de provoquer la conséquence redoutée. Le Conseil considère que la simple consultation, fût-elle accompagnée de la manifestation d’une adhésion à l’idéologie exprimée sur le site, ne suffit pas à rendre suffisamment élevé le risque de passage à l’acte. Le législateur ne peut pas intervenir si tôt, au seul stade de la consultation de sites, avant même que naisse l’intention terroriste qui pourrait en résulter. Le risque de production de la conséquence néfaste doit être plus palpable.

Ce qui surprend au premier abord, c’est que le droit français de la liberté d’expression n’exige habituellement pas un danger concret pour justifier une restriction. Un risque extrêmement abstrait est suffisant. Au contraire du système américain, le droit français n’impose pas d’établir que l’expression fait naître un « danger manifeste et imminent » [8]. Ainsi, on peut sans doute attribuer à l’incrimination de la provocation au terrorisme et de son apologie le même objectif que celui identifié par le Conseil constitutionnel à l’égard de l’interdiction de consulter des sites terroristes : « prévenir l’endoctrinement d’individus susceptibles de commettre ensuite de tels actes ». Or, l’article 421-2-5 du code pénal permet de condamner la provocation et l’apologie sans qu’il soit nécessaire d’établir la vraisemblance d’un passage à l’acte. Ce type de mesure ne semble pas poser de problème de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a par exemple considéré que l’interdiction de la négation de la Shoah visait à protéger l’ordre public et les droits des tiers et a confirmé la constitutionnalité de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, bien qu’il n’exige aucune vérification concrète de la vraisemblance du préjudice.

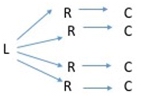

Il semble raisonnable d’estimer que les propos transmis par le locuteur (L) au récepteur (R) risquent de le conduire à provoquer une conséquence néfaste (C), et cela suffit.

![]()

Or, le récepteur semble plus « rapproché » de cette conséquence néfaste que le locuteur, et on ne comprend donc pas immédiatement que la jurisprudence constitutionnelle soit plus sévère à l’égard d’une restriction qui vise le premier plutôt que le second. Pour l’expliquer, il faut garder à l’esprit que les délits de provocation ou d’apologie visent des expressions publiques, qui atteignent un grand nombre de récepteurs.

Si la probabilité qu’un récepteur concret passe à l’acte est infime, la probabilité que l’un des multiples récepteurs touchés par l’expression soit convaincu de commettre un acte dommageable est plus élevée. Le risque de survenue de la conséquence redoutée est donc en réalité plus important dans le chef du locuteur que dans celui d’un récepteur isolé, tel qu’il était visé par le délit de consultation habituelle de sites terroristes. Suivant la Ligue des droits de l’homme, le Conseil constitutionnel semble considérer comme trop « hypothétique » le « postulat […] selon lequel toute consultation régulière de certains sites révèle ipso facto un risque imminent de passage à l’acte terroriste » [9].

III Une autre voie : le préjudice subi par le participant

En 1989, Robert Badinter assurait qu’« il serait humiliant pour le Parlement de revenir une troisième fois devant le Conseil constitutionnel » [10]. On peut effectivement douter qu’une troisième version du délit de consultation habituelle de sites terroristes voie le jour. Mais cela n’empêche pas de remarquer qu’il existait une autre manière d’envisager la constitutionnalité de cette loi, qui ne semble avoir été évoquée ni par le Conseil constitutionnel ni par le parlement.

En 2012, le Conseil d’État avait affirmé qu’un tel dispositif n’avait pas de « véritable précédent dans notre législation » [11]. La remarque n’est pas tout à fait exacte : comme a pu le remarquer le Conseil constitutionnel [12], la formulation du délit s’inspirait du cinquième alinéa de l’article 227-23 du code pénal, qui vise notamment, depuis une loi du 5 mars 2007, « le fait de consulter habituellement » un site internet pédopornographique. La décision commentée doit-elle conduire à parier sur la censure de cette disposition ?

Sans être expert en la matière, on peut considérer que les sites terroristes ont un contenu intellectuel qui semble faire défaut aux sites pédopornographiques. Si l’on peut se rendre sur les premiers par curiosité, pour se renseigner sur la forme et le contenu de la propagande, ne semble-t-il pas difficile de concevoir qu’un individu consulte habituellement les seconds dans un autre but que la satisfaction de pulsions sexuelles ? Par ailleurs, cette consultation rend-elle le passage à l’acte plus vraisemblable, ou contribue-t-elle au contraire à l’éviter en offrant un exutoire aux velléités pédophiles ? Le Conseil constitutionnel risque d’être un jour confronté à ces questions.

Mais il disposera également d’une autre argumentation, qui aurait tout aussi bien pu être mobilisée à propos du délit de consultation habituelle de sites terroristes. Il est en effet un point qui a été systématiquement passé sous silence lors des débats sur cette disposition : elle ne visait que les sites qui comportaient « des images ou représentations montrant la commission de tels actes [de terrorisme] consistant en des atteintes volontaires à la vie ». En dehors du préjudice susceptible d’être infligé par le récepteur de l’expression, il était donc possible de tenir compte du préjudice subi par le « participant » à l’expression, c’est-à-dire la victime de l’atteinte volontaire à la vie représentée sur le site [13].

Aux Etats-Unis, la production de pédopornographie est ainsi interdite sur le seul fondement de la protection des enfants utilisés pour sa réalisation, et non en raison des effets éventuels de l’expression sur ces récepteurs [14]. La Cour suprême accepte également l’interdiction de la diffusion et même de la simple possession de pédopornographie, aux motifs que la circulation de l’enregistrement continue à porter atteinte à l’enfant qui y figure, et qu’il convient d’assécher le « marché » [15]. Le même raisonnement doit pouvoir s’appliquer à la consultation habituelle d’images de pratiques pédophiles, mais également d’atteintes volontaires à la vie. Elles blessent la dignité humaine de la victime, dont la protection ne cesse pas avec la mort [16].

Cette argumentation n’est néanmoins que partiellement pertinente en France à l’égard de la répression de la consultation habituelle des sites terroristes et pédophiles. En effet, depuis une loi du 17 juin 1998, l’article 227-23 du code pénal vise « l’image ou la représentation » pornographique d’un mineur. De même, les sites terroristes devaient comporter « des images ou représentations » d’atteintes volontaires à la vie. Il peut ainsi s’agir de la représentation d’actes fictifs, par exemple sous la forme de dessins animés [17]. La répression de la fabrication ou de la consultation de telles représentations ne peut plus être justifiée par la protection du participant, ce qui explique que la pédopornographie virtuelle ne soit pas interdite aux Etats-Unis [18]. La décision commentée invite à se demander s’il doit en aller de même pour la consultation de telles représentations en France.

[1] http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-682-qpc/decision-n-2017-682-qpc-du-15-decembre-2017.150405.html

[2] Cf. D.Baranger http://blog.juspoliticum.com/2017/02/16/consultation-de-sites-djihadistes-il-ne-faut-pas-reduire-le-parlement-au-silence/ et M. Carpentier http://blog.juspoliticum.com/2017/03/13/un-lit-de-justice-contestable-la-reintroduction-du-delit-de-consultation-de-sites-terroristes/

[3] Philippe Bas, lors des travaux de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité publique.

[4] Cf. Virginie Linhart, « Les ‘dix’ de Renault-Billancourt. Les enjeux d’une mobilisation d’appareil juillet 1986-décembre 1989 », Revue française de science politique, 1992, en particulier pp. 384 s.

[5] Décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, cons. 26.

[6] Compte-rendu de la séance du 8 juillet 1989, pp. 22 s. Cf. aussi p. 23 : « Il faut insister sur le respect de nos décisions et non pas sur le sort des dix de Billancourt ». On saisira l’occasion de citer deux interventions immortelles de Maurice Faure lors de cette délibération : « Mon fils est secrétaire général de la régie Renault et je connais bien le fond de l’affaire. Il est naturel que les personnes en cause soient exclues du droit à réintégration » (p. 22) ; « Monsieur Maurice Faure signale qu’il doit partir car il a un train à prendre à 13 heures » (p. 25).

[7] Cf. l’auto-commentaire de la décision, p. 16 : « Cela signifie que le trouble à l’ordre public qui justifie l’atteinte à la liberté de communication n’a pas la même intensité que celui qui correspond à un risque de passage à l’acte terroriste ».

[8] Cf. Th. Hochmann, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude de droit comparé, Pedone, 2013, p. 441.

[9] Ligue des droits de l’homme, Secondes observations en intervention, p. 5.

[10] Compte-rendu de la séance du 8 juillet 1989, p. 26.

[11] Avis n°386618 rendu le 5 avril 2012, cité dans l’auto-commentaire de la décision du 15 décembre 2017, citée, p. 3.

[12] Auto-commentaire de la décision du 10 février 2017, citée, p. 5.

[13] Cf., sur ce « participant harm », Cf. F. Schauer, « Harm(s) and the First Amendment », Supreme Court Review, vol. 2011, 2012, pp. 81-111 (pp. 32 ss. du document accessible sur SSRN).

[14] New York v. Ferber, 458 U.S. 747 (1982). Cf. F. Schauer, « Codifying the First Amendment: New York v. Ferber », Supreme Court Review, vol. 1982, 1983, p. 291.

[15] New York v. Ferber, cité, pp. 759 s. ; Osborne v. Ohio, 495 U. S. 103 (1990), p. 110 ; Ashcroft. v. Free Speech Coalition, 535 U.S. 234 (2002), pp. 249 s.

[16] Cf. Cass. Civ., 20 décembre 2000, n° 98-13875 (photographie du cadavre du préfet Érignac).

[17] Cf. Cass. Crim., 12 septembre 2007, n° 06-86763.

[18] Ashcroft. v. Free Speech Coalition, cité, p. 250. Sur cette question, cf. Th. Hochmann, « Tentative de définition du « contournement de la loi » à partir du cas de la pédopornographie virtuelle », in Guillaume Delmas, Sarah-Marie Maffesoli et Sébastien Robbe (dir.), Le traitement juridique du sexe, l’Harmattan, 2010, pp. 101-120 ; Françoise Lavocat, Fait et fiction. Pour une frontière, Seuil, 2016, pp. 297 ss.