De l’élection présidentielle du 23 septembre 1920, en tant que leçon de droit politique Par Jean-Félix de Bujadoux

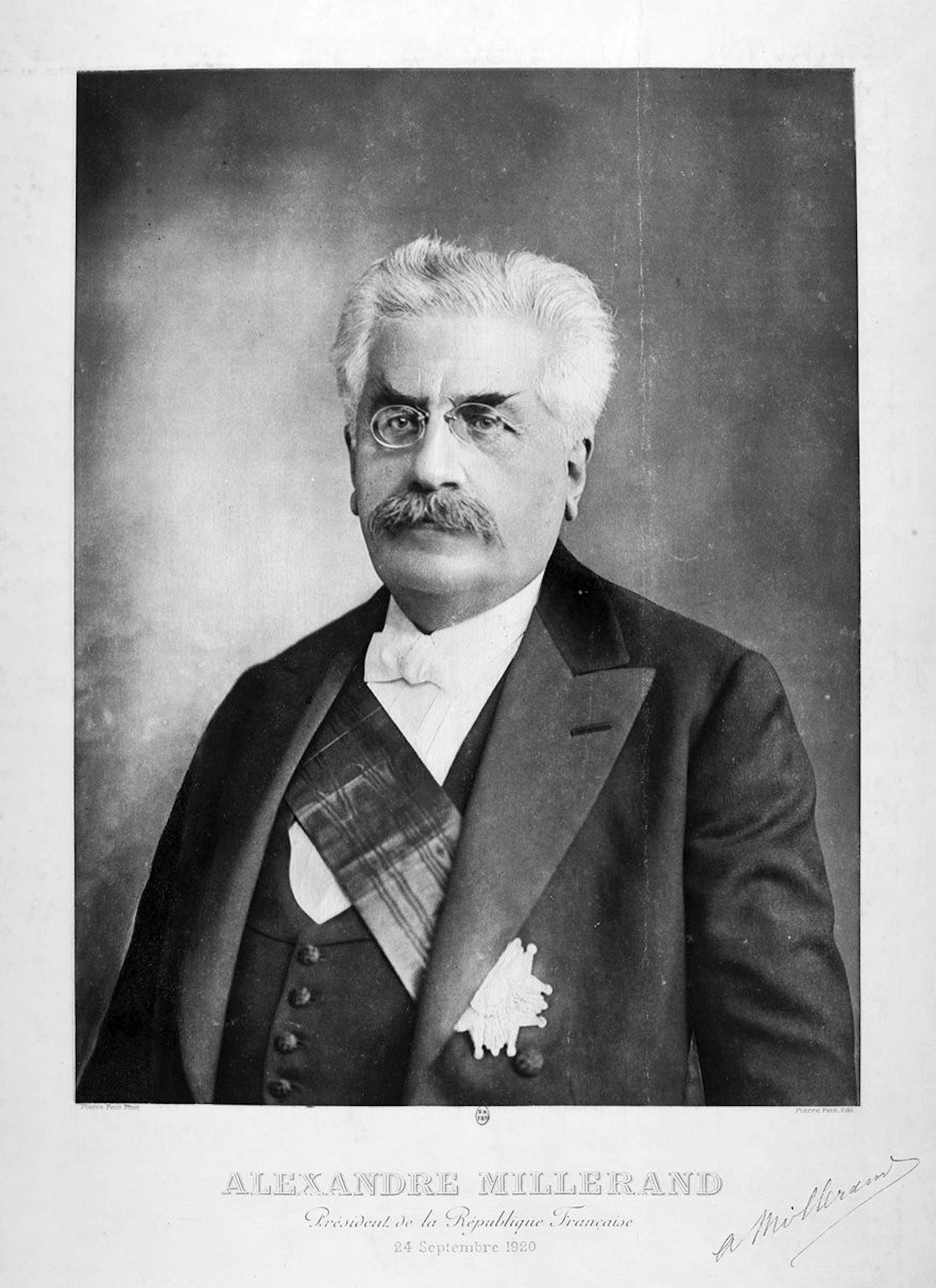

Il y a tout juste un siècle, le 23 septembre 1920, l’élection d’Alexandre Millerand à la présidence de la République venait marquer une inflexion significative dans la conception de la fonction présidentielle ayant prévalu depuis les débuts du régime politique de la IIIe République. Restituer les enjeux et les conséquences potentielles de cette élection, explicitement perçus par les contemporains, c’est aborder le droit constitutionnel dans toute sa dimension de droit politique.

Just a century ago, on September 23, 1920, the election of Alexandre Millerand as President of the Republic marked a significant shift in the conception of the presidential function that had prevailed since the beginnings of the Third Republic. To reconstruct the stakes and potential consequences of this election, explicitly perceived by contemporaries, is to address constitutional law in all its dimension of political law.

Par Jean-Félix de Bujadoux, Docteur en droit à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

Il y a un siècle, l’élection présidentielle du 23 septembre 1920 fut, sans conteste, l’une des plus importantes de la IIIe République et, assurément, l’une des plus significatives pour aborder le droit constitutionnel dans sa dimension de droit politique, au sens où la pratique politique peut être appelée à décider des règles d’interprétation des textes constitutionnels nécessaires à leur application.

Cette élection anticipée avait été provoquée par la démission du président Paul Deschanel, élu quelques mois auparavant, à cause de ses problèmes de santé. Faute d’avoir pu convaincre plusieurs personnalités éminentes, tel le président de la Chambre des députés, Raoul Péret, de se porter candidat à la magistrature suprême, le président du Conseil, Alexandre Millerand, chef du Bloc national républicain victorieux aux élections législatives du 16 novembre 1919, fut conduit, sous la pression de ses amis politiques, à se présenter. Indiscutablement, Millerand aurait souhaité rester à la tête du gouvernement, mais il finit par considérer qu’à l’Elysée, en s’appuyant sur les prérogatives constitutionnelles du chef de l’Etat, il pourrait soutenir pendant sept ans la politique déjà engagée, depuis plusieurs mois, par le Bloc national.

I. Une élection aux enjeux constitutionnels préalablement définis

Là où l’élection d’un Raoul Péret aurait abouti à maintenir le caractère arbitral et impartial de la fonction présidentielle, Alexandre Millerand, en grand politique, se saisissait, finalement, des circonstances pour essayer de faire aboutir un changement constitutionnel d’ampleur, qu’il avait déjà réclamé dans son discours de Ba-Ta-Clan[1] pendant la campagne électorale. Afin de rééquilibrer les rapports entre les pouvoirs, il proposait, en effet, de renforcer la légitimité présidentielle, en élargissant le collège électoral du Président de la République à des délégués des conseils généraux, mais aussi des syndicats patronaux et ouvriers comme des grands corps intellectuels et artistiques.

Millerand souhaita d’ailleurs marquer fortement sa conception de la fonction présidentielle, à travers un communiqué rendu public le 20 septembre 1920. Ce dernier mérite d’être cité dans son intégralité tant il détonne par rapport à ce qui avait été, jusqu’alors, l’atmosphère feutrée des élections présidentielles de la IIIe République.

« J’ai défini, dans mon discours du 7 novembre 1919, la politique de progrès social, d’ordre, de travail et d’union qui se caractérise, à l’extérieur, par l’application intégrale du traité de Versailles et la défense des principes sur lequel il repose, d’accord avec nos alliés ; à l’intérieur, par le maintien des lois organiques de la République, la restauration et le développement de toutes nos forces économiques, la décentralisation et, le moment venu, l’amélioration – que l’expérience a montré nécessaire – de nos lois constitutionnelles. Depuis 8 mois, soutenu par la confiance du Parlement, j’ai défendu et appliqué d’une manière méthodique et suivie cette politique. Je pense, et j’en ai donné les raisons, que je ne puis la servir nulle part aussi utilement qu’à la présidence du Conseil. Si, néanmoins, la majorité des deux chambres estime préférable ma présence à l’Elysée pour maintenir et poursuivre cette politique nationale, si elle pense, comme moi, que le Président de la République, s’il ne doit pas être l’homme d’un parti, doit être l’homme d’une politique arrêtée et appliquée en étroite collaboration avec ses ministres, je ne me déroberais pas à l’appel de la représentation nationale »[2].

Le président du Conseil demandait aux parlementaires de modifier la lecture en vigueur, depuis les débuts du régime, des dispositions constitutionnelles relatives à la fonction présidentielle. Il réclamait de supprimer la règle non-écrite – règle coutumière (René Capitant), convention de la constitution (Pierre Avril) ou simple pratique politique – qui faisait de la présidence une magistrature, avant tout, arbitrale et impartiale. Ce que l’Assemblée nationale avait fait, en 1879 en décidant de porter Jules Grévy à l’Elysée, puis confirmé, en 1887, en empêchant Jules Ferry d’y accéder, c’est-à-dire faire prévaloir cette conception en retrait de la fonction présidentielle, l’Assemblée nationale, devant se réunir le 23 septembre 1920, était appelée à le défaire.

Dans cette véritable profession de foi, Millerand plaçait également l’élection présidentielle dans l’orbite du résultat des élections législatives de novembre 1919 et du vote de la Chambre des députés en janvier 1920 approuvant la déclaration ministérielle. En cherchant à combiner ces trois faits politiques, à promouvoir une démocratie d’opinion, il rompait avec le cloisonnement communément admis, opéré depuis la décennie 1880 entre l’élection des représentants de la Nation, les conditions de la formation du ministère et l’élection du chef de l’Etat. C’était bien remettre en cause la « convention fondatrice » (Pierre Avril) du régime, le principe absolu de la souveraineté parlementaire. Plus encore, avec Millerand, de lieu d’impartialité et d’arbitrage, l’Elysée aurait vocation à devenir un centre d’impulsion de la vie politique nationale. Il y aurait une « politique de l’Elysée ».

Une telle prise de position ne pouvait manquer de susciter des remous hostiles dans les milieux parlementaires. En particulier, au Sénat, le groupe le plus nombreux, puisqu’il comptait 155 membres, le groupe de la gauche démocratique et radicale socialiste, présidé par Gaston Doumergue, se réunit le 21 septembre pour en débattre et voter l’ordre du jour suivant :

« Fidèle au régime parlementaire qui, depuis cinquante ans, a fait ses preuves, à l’extérieur comme à l’intérieur, et restitué à la France les provinces perdues par le gouvernement d’un seul, le groupe de la gauche démocratique et radicale socialiste déclare répudier par son vote une politique qui tendrait à substituer le pouvoir de l’Elysée à celui du Parlement et du pays »[3].

Ces débats ne se limitaient pas au cénacle des assemblées. L’opinion publique était elle aussi consciente que le candidat Millerand défendait une conception inédite depuis des décennies de la fonction présidentielle, en rupture avec la « constitution Grévy » (Marcel Prélot). Ainsi, Le Temps consacrait, le 21 septembre, un long article à « l’élection présidentielle »[4], en soulignant que cette dernière mettait en jeu « les deux conceptions du rôle du chef de l’Etat qui ont été appliquées depuis cinquante ans en France » : d’une part, la conception d’une présidence active, incarnée initialement par Thiers et par le maréchal de Mac-Mahon en tant que véritable chef du pouvoir exécutif ; d’autre part, la conception arbitrale et impartiale qui s’était imposée par la suite, dans laquelle « le Président de la République était peut-être moins le chef de l’Etat – sauf nominalement – que le premier fonctionnaire de la République ». Et l’article de conclure : « depuis la Guerre, la France a paru vouloir revenir à la conception première du rôle présidentiel. De là ce que nous voyons se passer en ce moment. Le choix hésite entre les deux conceptions ».

Le 23 septembre 1920, les radicaux n’étant pas parvenus à trouver un candidat sérieux à lui opposer, Millerand fut, largement, élu par l’Assemblée nationale à la présidence de la République par 695 voix sur 892 votants.

II. La perspective d’un changement d’ordre constitutionnel

Dès son installation, dans son message aux Chambres du 25 septembre 1920, le nouveau président confirma l’intention exprimée avant son élection d’être un Président engagé, exerçant pleinement ses prérogatives constitutionnelles.

« En appelant, comme l’a fait, à la magistrature suprême, le président du Conseil, l’Assemblée nationale a nettement marqué sa volonté de maintenir et de poursuivre, à l’extérieur et à l’intérieur, la politique que les deux Chambres n’ont, depuis huit mois, cessé d’approuver. Je n’ai accepté le poste de devoir et d’honneur où vous m’avez placé que dans le dessin de la servir avec plus de force et de continuité ».

Pour Millerand, la décision de l’Assemblée nationale valait bien changement de la pratique institutionnelle. Il voulait le rappeler expressément et poursuivait, même, son message, en appelant à une future révision constitutionnelle, dont il avait tracé les axes dans son discours de Ba-Ta-Clan :

« Vous choisirez l’heure que vous jugerez, d’accord avec le Gouvernement, la plus opportune, pour apporter d’une main prudente aux lois constitutionnelles les modifications souhaitables ».

En tant que décision politique, l’élection d’Alexandre Millerand à la présidence de la République par l’Assemblée nationale, aboutissait bien à rompre avec l’interprétation donnée de la fonction présidentielle à l’occasion des élections de Jules Grévy, de Sadi Carnot, d’Emile Loubet, d’Armand Fallières et de Paul Deschanel. Pour autant, la limite de cette décision politique était de rester, malgré tout, une décision parlementaire, et non une décision populaire, en dépit du lien indirect que Millerand cherchait à établir avec le résultat des élections législatives de novembre 1919.

On allait au-delà d’une simple restauration de la fonction présidentielle, dans le cadre maintenu de la primauté du Parlement dans les institutions, restauration tentée, sans succès, par Raymond Poincaré en 1913. On allait même, semble-t-il, au-delà de la volonté de rétablir l’ordre constitutionnel prétendument voulu par les constituants de 1875, celui d’un parlementarisme dualiste classique[5], mis à bas par l’issue de la crise du 16 mai 1877. La tentative d’Alexandre Millerand semblait viser à créer, à terme, un nouvel ordre constitutionnel, d’abord en imposant une pratique que l’on pourrait qualifier de quasi-présidentialiste[6], puis en la faisant confirmer, ultérieurement, par une révision constitutionnelle destinée à accroître la légitimité présidentielle.

C’était, largement, l’interprétation esquissée par Maurice Hauriou, lui-même favorable à un renforcement du pouvoir présidentiel, en 1923 : « M. Millerand a été élu, en 1920, Président de la République, après avoir lancé un programme de développement de l’activité du Président et, même, de révision de la Constitution en vue de l’élargissement du collège électoral qui le nomme. On ne peut pas dire qu’il a été élu sur ce programme, mais il est déjà significatif que ce programme ne l’ait pas empêché d’être élu. Du chemin a été parcouru depuis la présidence de Casimir-Périer en 1894. En cherchant à réaliser une République à la fois parlementaire et démocratique, la France aspire à placer l’équilibre de l’État patricio-plébéien un peu plus à gauche que l’Angleterre, un peu plus à droite que l’Amérique et la Suisse. Notons, en terminant, bien qu’il n’y ait pas encore de conséquence pratique à en tirer, que la Constitution allemande du 11 août 1919 a établi formellement la République démocratique parlementaire avec Président élu par le suffrage populaire (art. 41)[7] ».

Restait à savoir si le président Millerand aurait réellement les moyens politiques de conduire ce changement constitutionnel. La crise présidentielle du printemps 1924 et la démission forcée de Millerand devaient, en définitive, consacrer la force de la souveraineté parlementaire.

[1] Discours prononcé par Alexandre Millerand, le 7 novembre 1919, à la salle de Ba-Ta-Clan à Paris pendant la campagne électorale, qui constituait, en quelque sorte, le programme du Bloc national républicain.

[2] Communiqué du 20 septembre 1920, reproduit dans G. Jèze, « La présidence de la République », Chronique constitutionnelle de France, RDP, 1920, p. 575.

[3] Ibid, p. 576.

[4] Ibid, p. 578.

[5] C’est l’interprétation donnée à l’expérience Millerand par une partie de la doctrine contemporaine, en particulier Gaston Jèze, Léon Duguit et René Capitant

[6] En reconduisant intégralement, après son élection à l’Elysée, son propre ministère avec à sa tête Georges Leygues, un cabinet Millerand sans Millerand en somme, ou en cherchant, régulièrement, àintervenir,directement, en politique intérieure.

[7] M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Sirey, 1923, p. 394-395.