La Cour, l’élection et le sens de la « démocratie » américaine en question Par Idris Fassassi

Le décès de la juge Ruth Bader Ginsburg à une quarantaine de jours du scrutin présidentiel ouvre une crise profonde dont témoignent l’âpreté et l’immédiateté de la bataille pour désigner son successeur, ainsi que les nombreuses questions en suspens. Si l’attention est principalement rivée sur les manœuvres permettant de pourvoir le siège vacant, l’on ne peut manquer d’être frappé par ce que cette séquence révèle, à savoir un déséquilibre structurel qui questionne le sens et l’essence de la « démocratie » américaine. Que la Cour suprême devienne un enjeu si important de l’élection présidentielle en dit long sur le renversement de ce qui devrait pourtant être dans un système qui se veut « démocratique ».

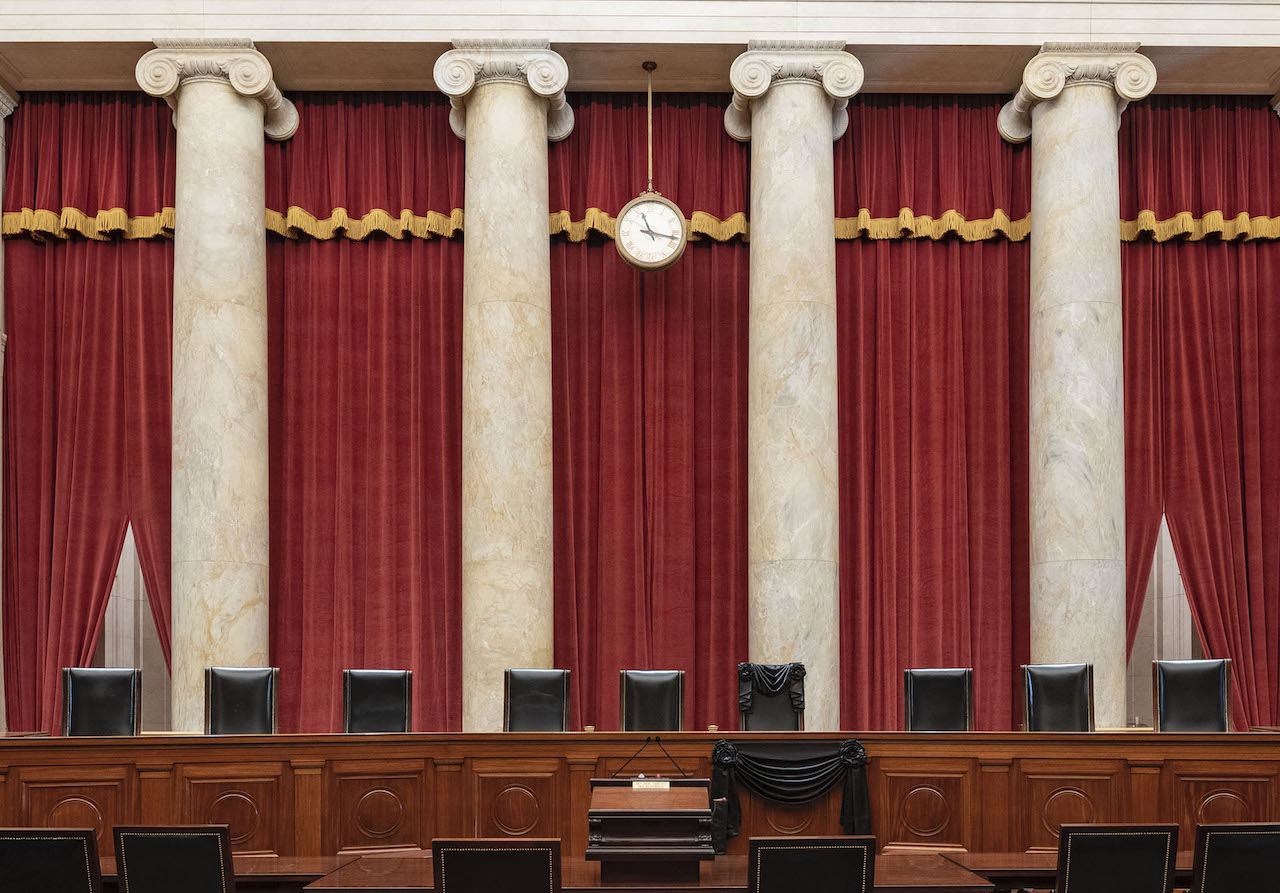

The death of Justice Ruth Bader Ginsburg just forty-five days before the presidential election triggered a deep crisis, illustrated by the immediate and brutal fight over her successor and numerous unresolved questions. While attention is focused mostly on the maneuvers being taken to fill the seat, one cannot help but be struck by what this situation reveals, that is, a deep structural imbalance which puts into question the state and the meaning of American “democracy”. That the Supreme Court has become a principal issue of the presidential election illustrates the extent to which a purported “democratic” system has been turned on its head.

Par Idris Fassassi, Professeur à l’Université de Picardie-Jules Verne

Il est difficile d’imaginer pire scénario que celui qui a cours actuellement outre-Atlantique à la suite du décès de la juge à la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, à quarante-cinq jours du scrutin présidentiel et alors même que certains électeurs ont déjà commencé à voter. La bataille pour la désignation de la remplaçante[1] de la juge Ginsburg ouvre une crise profonde dans un contexte de polarisation extrême, qui s’ajoute aux nombreuses crises auxquelles se trouvent déjà confronté le pays (crise sanitaire et économique en raison de l’épidémie de Covid ; crise sociale à travers les divisions sur la question du racisme ; crise de la démocratie liée aux incertitudes sur la fiabilité du vote par correspondance, entretenues et même provoquées par un Président dont la propre conception de ses pouvoirs interroge, sinon inquiète).

Au-delà de l’émotion suscitée par la disparition d’une figure majeure de la Cour suprême (I), au-delà des manœuvres visant à pourvoir le siège vacant (II), l’on ne peut manquer d’être frappé par ce que cette séquence révèle, à savoir un déséquilibre structurel qui questionne le sens et l’essence de la « démocratie » américaine. Que la Cour suprême devienne l’enjeu principal de l’élection présidentielle en dit long sur le renversement de ce qui devrait pourtant être dans un système qui se veut « démocratique »[2] (III).

I. Brillante juriste, Ruth Bader Ginsburg était sans doute la plus connue des juges de la Cour suprême et avait même acquis ces dernières années un véritable statut d’icône en dehors des prétoires. Avant même de siéger en tant que juge, elle avait marqué de son empreinte le droit dans les années 1970, d’une part, en devenant la première femme nommée professeure à la faculté de droit de l’université de Columbia et, d’autre part, en contribuant, par une stratégie contentieuse finement élaborée, à faire reconnaitre les discriminations fondées sur le sexe comme étant inconstitutionnelles. Nommée juge dans la plus importante des cours d’appel fédérales en 1980, elle fut ensuite nommée par Bill Clinton à la Cour suprême en 1993. Elle y rédigera des opinions qui feront date, dont celle déclarant inconstitutionnelle la pratique réservant aux hommes l’admission dans une université militaire de Virginie[3], mais la configuration de l’institution, dominée par les juges conservateurs depuis les années 70, fait que son œuvre tient essentiellement dans ses nombreuses opinions dissidentes, qui cimentent son héritage progressiste autour de sa conception de l’égalité et dont certaines furent d’ailleurs reprises par le législateur.

De 1993 à 2020, elle fut donc l’une des quatre membres de l’aile dite libérale ou progressiste (avec les juges Breyer, Souter et Stevens, ces derniers étant ensuite remplacés par les juges Sotomayor et Kagan) d’une Cour dominée par cinq juges conservateurs et qui, au fil du temps et malgré certaines décisions majeures rendues dans un sens libéral, s’est décalée vers la droite. Son remplacement par une candidate nommée par Donald Trump ancrerait davantage l’orientation conservatrice, avec désormais six juges contre trois. De nombreux précédents pourraient ainsi être renversés, et l’on pense en particulier à la question de l’avortement car la dernière décision rendue il y a quelques mois, réaffirmant la protection de la liberté de recourir à l’avortement, l’avait été par cinq voix quatre[4]. Sur cette question, et en lien avec les propos qui suivent, il n’est pas inintéressant de noter que Ruth Bader Ginsburg elle-même critiqua la décision Roe v. Wade reconnaissant le droit constitutionnel de recourir à l’avortement en 1973. Sa critique ne portait pas sur le fond bien entendu, à savoir la protection de ce droit, mais sur les moyens d’y parvenir, via la Cour ou des évolutions politiques. Selon elle, la Cour était intervenue trop rapidement, par une décision excessive dans sa portée, fragilisant ainsi le droit consacré.

II. En raison de la proximité de l’élection et du « précédent » posé par les républicains en 2016, l’attention est aujourd’hui rivée sur la possibilité ou les modalités de son remplacement avant le scrutin du 3 novembre, ou entre le 3 novembre et le début de la nouvelle session du Congrès, le 3 janvier 2021. La Constitution prévoit que le Président nomme les juges fédéraux avec « l’avis et le consentement du Sénat », c’est-à-dire que la désignation par le Président doit être confirmée par le Sénat. Cette confirmation se fait, depuis 2017, par un vote à la majorité simple des sénateurs. Il fallait auparavant une majorité qualifiée de 60 sénateurs, mais les démocrates ont modifié la règle en 2013 – pour répondre à l’obstruction des républicains – s’agissant des nominations dans les cours fédérales inférieures, et les républicains l’ont ensuite étendue au cas des nominations à la Cour suprême en 2017 – pour neutraliser l’obstruction des démocrates.

En 2016, à la suite du décès du juge Antonin Scalia, les sénateurs républicains ont refusé de confirmer le candidat désigné par Barack Obama, Merrick Garland, à huit mois des élections. Plus précisément, ils ont refusé de se prononcer pour ou contre sa candidature. Que les sénateurs refusent de confirmer un candidat relève de leurs prérogatives, ils sont en effet libres de « consentir » ou non ; qu’ils refusent même de se prononcer sur la candidature est bien plus problématique et traduit une stratégie d’obstruction totale non assumée.

L’ombre de Merrick Garland plane donc aujourd’hui, puisque le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, avait indiqué en 2016 que « le peuple doit avoir son mot à dire dans le choix du prochain juge », et que le Président ne peut nommer un juge dans la dernière année de son mandat. Mitch McConnell a tenté de clarifier le « précédent » qu’il avait posé en indiquant qu’il ne vaut que lorsque le Président et le Sénat sont de bords politiques opposés. Cette nuance lui permet de soutenir que la situation est aujourd’hui différente. Certes, les élections ont lieu dans une quarantaine de jours, mais le Sénat et le Président étant du même bord, rien ne ferait obstacle à la confirmation par le Sénat dominé par les républicains d’un juge désigné par le républicain Donald Trump. L’argument n’est toutefois pas convaincant dans la mesure où il ne repose lui-même sur aucune règle ou précédent, si ce n’est l’opportunisme politique et, surtout, les sénateurs républicains qui s’étaient opposés à la nomination de Merrick Garland l’avaient fait essentiellement sur le fondement de la proximité des élections. La manière dont le sénateur Lindsey Graham a opéré sa volte-face, contredisant ce qu’il avait pourtant clairement affirmé en 2016 ainsi qu’en 2018, est significative. Dans une série de tweets justifiant son choix de ne pas s’opposer à l’examen de la candidate que désignera le Président, il n’invoque nullement la nuance mentionnée plus haut et s’appuie principalement sur l’attitude des démocrates lors de la confirmation du juge Kavanaugh en 2018 pour, en quelque sorte, se « libérer » de l’engagement pris de ne pas entamer le processus de confirmation d’un candidat désigné dans la dernière année du mandat d’un Président. Au moment où ces lignes sont écrites, il semble que les sénateurs républicains disposent de suffisamment de voix pour confirmer la candidate que désignera Donald Trump (il leur faut 50 voix sur les 53 sénateurs républicains siégeant actuellement).

La polarisation et l’escalade s’illustrent ici de la manière la plus éclatante, au détriment de toute cohérence. Ceci n’est pas surprenant car ces dernières années ont été marquées par le rejet de tout compromis, la renonciation aux freins et contrepoids institutionnels au profit de l’intérêt partisan. Tel est le sens du système américain, la tendance lourde observable et la trajectoire problématique. D’ailleurs, en suivant cette logique, on peut s’étonner que les républicains tentent d’assurer la confirmation du nouveau juge avant le scrutin du 3 novembre. Stratégiquement, il y aurait un grand intérêt à faire du siège en suspens un enjeu de la campagne, aussi bien présidentielle que sénatoriale, comme ils l’avaient fait en 2016. Ils bénéficieraient ainsi du vote et de la mobilisation d’une partie de l’électorat républicain pour qui la question des sièges à la Cour est primordiale. Ensuite, quand bien même les républicains perdraient la Maison Blanche et le Sénat en novembre, les démocrates n’auraient pas les moyens de s’opposer à une confirmation entre novembre et le début de la nouvelle session en janvier par le Sénat sortant, solution inédite à l’ère moderne qui ne manquerait pas de renforcer la crise.

III. La Cour suprême est ainsi propulsée au cœur de la campagne. Elle en devient un enjeu essentiel. Le comble est qu’en raison des contentieux que cette élection inédite ne manquera pas de susciter (on pense à la remise en cause des votes par correspondance), la Cour, avec potentiellement le nouveau juge désigné par Donald Trump, pourrait se prononcer sur l’issue du scrutin, comme elle l’avait fait en 2000 dans l’affaire Bush v. Gore, ce qui explique la volonté du Président de pourvoir le siège vacant le plus rapidement possible.

La raison de la cristallisation de l’attention autour de la Cour tient à ce qu’elle est devenue, à travers l’extension de la portée du contrôle de constitutionnalité des lois, le forum de résolution des questions fondamentales, de la liberté de recourir à l’avortement, au financement des campagnes électorales, en passant par la place de la religion, le droit de vote ou, dans ce qui sera l’une des affaires majeures dans les mois à venir, le sort de la loi sur l’assurance santé. Par extension de la portée du contrôle, il est fait référence non seulement à l’extension du contentieux à l’ensemble des questions les plus pressantes du moment, mais aussi au poids des décisions elles-mêmes, à leur « finalité », à leur capacité à fixer le sens de la Constitution et, en définitive, à se confondre avec celle-ci. Si Tocqueville notait déjà qu’il n’y a pas une question politique qui ne se transforme en question judiciaire, le phénomène s’est profondément accentué dans la seconde moitié du XXe siècle. La Cour ayant acquis un tel poids, par la juridicisation de ces questions, il n’est donc pas surprenant d’assister, en retour, à la politisation des nominations.

L’enjeu tient donc à orienter la manière dont s’exerce le pouvoir de la Cour en la peuplant, au gré des vacances, de juges ayant une idéologie particulière. Les juges étant nommés à vie, un peu de chance et une stratégie habile permettent d’assurer la production d’une jurisprudence constitutionnelle qui survivra à la force politique les ayant nommés. La majorité conservatrice que forge Donald Trump à la Cour suprême, et qu’il ancrera pour des décennies à venir s’il parvient à nommer le successeur de Ruth Bader Ginsburg, continuera d’opérer bien après son départ de la Maison Blanche. Le succès principal de Donald Trump tient d’ailleurs à la transformation du pouvoir judiciaire opérée qui, au-delà de la Cour suprême et des nominations de Neil Gorsuch en 2017 et Brett Kavanaugh en 2018, se vérifie dans les cours fédérales inférieures. Cette réussite lui permet en retour de bénéficier du soutien d’une partie de l’électorat républicain qui, bien que désapprouvant ses excès, se retrouve dans le peuplement des cours par des juges conservateurs. Car là se trouve désormais le pouvoir durable, sur le temps long. Dans la boucle singulière à l’œuvre, la Cour est en quelque sorte un moyen d’acquisition du pouvoir et un instrument de sa perpétuation.

La réflexion porte donc principalement sur le sens du pouvoir de la Cour, et non sur son pouvoir lui-même, à la manière d’un canon que l’on ne veut ou ne peut détruire, mais dont on cherche uniquement à orienter le tir. Le constat n’est pas nouveau, mais le fait que la résolution de questions fondamentales affectant le pays entier dépende d’un ou deux juges, quels que soient leurs mérites, interroge forcément sur le sens de la « démocratie » à l’œuvre. Et le fait que la disparition d’un juge puisse avoir des conséquences aussi lourdes révèle la profondeur du déséquilibre.

Par ailleurs, en montrant au plus haut point que le droit change avec les juges qui l’interprètent, c’est le droit lui-même qui est décrédibilisé, la frontière avec la politique disparaissant alors presque totalement pour ceux qui parvenaient encore à la voir dans la jurisprudence constitutionnelle de la Cour. On peut déjà sans peine imaginer les prochains candidats à un siège à la Cour assurer devant les sénateurs qu’ils ne feront qu’« appliquer le droit », qu’ils sont de simples « arbitres », « liés par la Constitution » et que leur marge de manœuvre est « réduite », alors même que la politisation de la procédure de nomination, et les enjeux de pouvoir qu’elle révèle, traduisent l’inverse de manière éclatante. On touche là sans doute aux limites de ce rituel, tellement les postures frisent la caricature, au risque que les auditions confinent à l’imposture.

Certains démocrates préconisent, en cas de victoire lors des élections, d’augmenter le nombre de juges à la Cour pour compenser les sièges « usurpés » par les républicains, ce qu’une simple loi permet effectivement de faire. Il s’agit à la fois d’un retour dans le passé, en ce qu’il évoque la tentative de Franklin Delano Roosevelt en 1937, mais surtout d’une fuite en avant incertaine car rien n’interdirait aux républicains de faire de même. D’ailleurs, la situation actuelle résulte pour partie de changements procéduraux opérés par les démocrates en 2013, puis étendus par les républicains en 2017. Si une telle mesure était adoptée, peut-être que les démocrates en tireraient quelques profits à court terme, sans garantie que les républicains ne poursuivent l’escalade, mais que resterait-il de la légitimité, déjà abimée, de la Cour ? La question essentielle, de bon sens et dans le bon sens si l’on ose dire, porte donc plutôt sur la portée du pouvoir de la Cour.

La difficulté, bien entendu, tient à ce qu’aucun camp n’a intérêt dans le contexte actuel à ne pas utiliser la formidable arme que représente la Cour, de sorte qu’il est question de maximiser l’usage que l’on peut en faire, non de se désarmer unilatéralement, ce qui est perçu comme un contre-sens. Les crises se manifestent à chaque vacance (affaire Merrick Garland en 2016, affaire Brett Kavanaugh en 2018) révélant l’étendue et la permanence du dysfonctionnement du processus de nomination. Une autre difficulté tient à ce que la critique progressiste dénonçant la place et le poids excessifs de la Cour, comme on peut la voir réapparaître aujourd’hui, perd en crédibilité lorsqu’elle ne prend forme qu’en réaction au renforcement de l’orientation conservatrice des cours. En d’autres termes, elle apparait non pas comme une objection de principe, mais comme une critique idéologiquement orientée répondant à l’air du temps.

L’on peine donc à voir comment la situation pourrait changer. L’évolution vers la « suprématie judiciaire » – pour reprendre l’expression doctrinale consacrée – et les travers qu’elle révèle apparaissent en effet difficilement réversibles aux États-Unis. Un ensemble de facteurs politiques et institutionnels produisent un « effet cliquet ». Certaines réformes envisageables, comme la limitation de la durée du mandat des juges (qui réglerait une partie du problème et permettrait de réduire l’enjeu de chaque nouvelle nomination), nécessitent une révision de la Constitution et sont donc impossibles en pratique, a fortiori à l’aune de la polarisation actuelle. D’autres peuvent se faire par la voie législative (imposition d’une majorité qualifiée pour l’invalidation des lois fédérales, exclusion de certains contentieux du champ du contrôle de constitutionnalité, etc.) mais sont peu probables politiquement et pourraient même être soumises en définitive au contrôle…de la Cour suprême.

Par un curieux clin d’œil de l’histoire, il y a maintenant 217 ans, une affaire impliquant la nomination d’un juge dans les derniers jours du mandat d’un Président a donné lieu à l’arrêt consacrant le contrôle de constitutionnalité des lois, le célèbre arrêt Marbury v. Madison [5]. Des faits similaires conduisent aujourd’hui à réfléchir sur la portée de ce pouvoir. Vu de ce côté-ci de l’Atlantique, et alors même que le constitutionnalisme américain est souvent présenté comme étant pionnier, qu’il a vu naître effectivement ce contrôle des lois et qu’il sert d’inspiration sur certains aspects par lesquels la justice constitutionnelle est rendue, il convient néanmoins d’être lucide sur les limites d’une expérience qui, en plaçant le juge trop au centre du système, le charge d’un poids qu’il ne peut et ne devrait pas supporter.

[1] Donald Trump et Joseph Biden ont chacun annoncé vouloir nommer une femme pour remplacer la juge Ginsburg.

[2] Dans les lignes qui suivent, ne seront pas évoqués d’autres éléments bien connus qui interrogent la nature « démocratique » du régime, entendue ici au sens de règle majoritaire, tels que le mode d’élection du Président ou la distorsion dans la représentation au Sénat, dont les conséquences sont d’ailleurs en plein cœur de l’actualité.

[3] United States v. Virginia, 518 U.S. 515 (1996).

[4] June Medical Services, LLC v. Russo, 591 U.S. ___ (2020).

[5] Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803).

Crédit photo: Fred Schilling, Collection of the Supreme Court of the United States, domaine public CC0