La Constitution française du 4 octobre 1958 a soixante-cinq ans : l’inscription de la Ve République dans la longue durée constitutionnelle Par Jacky Hummel

Opposant sa légitimité historique à la légalité controversée de son retour, le général de Gaulle s’est efforcé, en 1958, d’inscrire et d’enraciner le nouvel ordre politique dans une longue tradition constitutionnelle. Toutefois, loin de s’opérer par le biais d’un immobilisme constitutionnel, la faculté de la Ve République à résister à l’érosion du temps a procédé d’un travail d’adaptation aux circonstances, fût-ce au prix de profonds infléchissements.

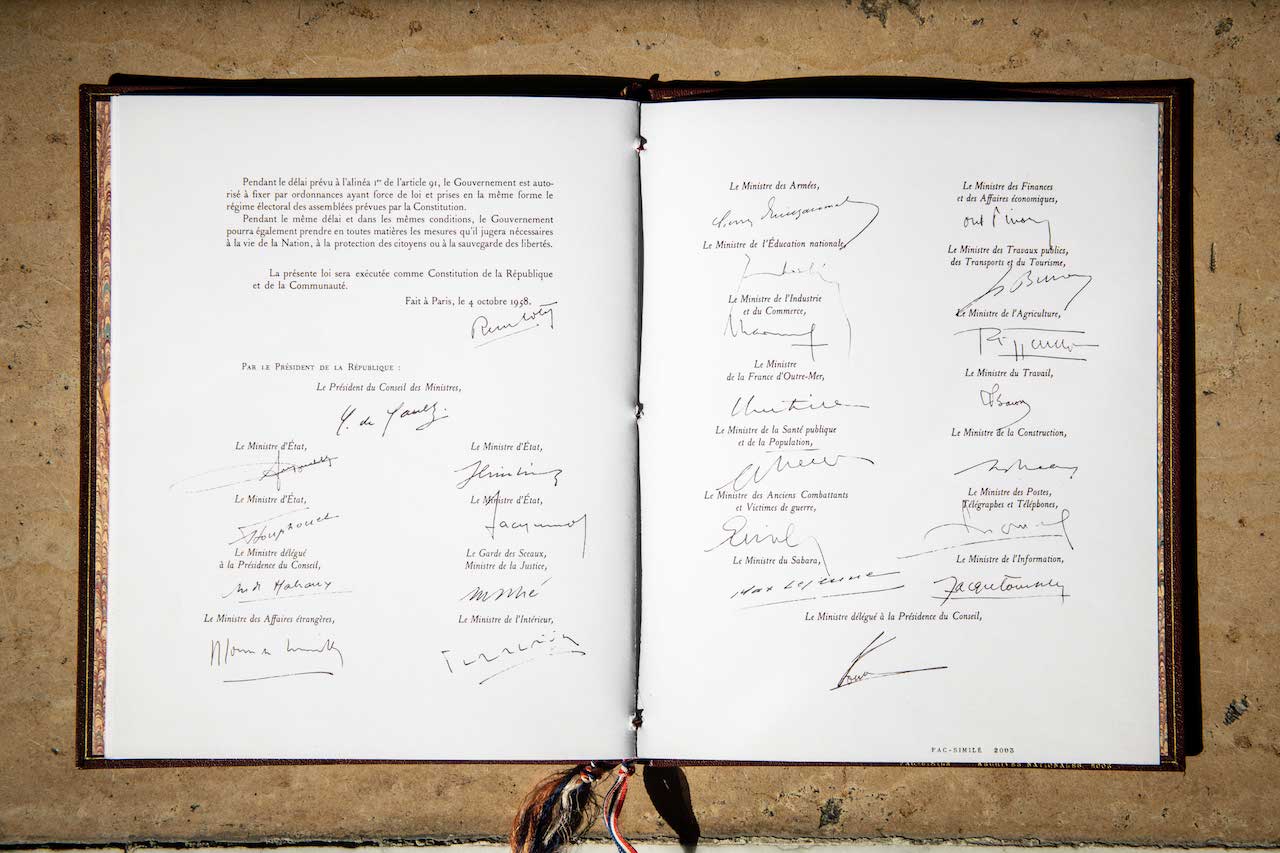

La longévité de la Constitution promulguée le 4 octobre 1958 ne procède pas simplement d’un enchaînement de circonstances, mais de continuités historiques et intellectuelles ayant outrepassé les césures événementielles. Cette inscription dans la continuité historique ne saurait, cependant, venir au soutien de la légitimité du régime politique de la Ve République.

Contrasting his historical legitimacy with the controversial legality of his return, General de Gaulle strove in 1958 to inscribe and root the new political order in a long constitutional tradition. However, far from operating through constitutional immobility, the ability of the Fifth Republic to resist the erosion of time proceeded from a work of adaptation to circumstances, even at the cost of profound changes.

The longevity of the Constitution promulgated on 4 October 1958 is not simply the result of a chain of circumstances, but of historical and intellectual continuities that have gone beyond the breaks in events. This inscription in the historical continuity cannot, however, come to support the legitimacy of the political regime of the Fifth Republic.

Par Jacky Hummel, Professeur de droit public à l’Université de Rennes (I.D.P.S.P. ; Institut Michel Villey)

Dénonçant, en janvier 1960, les récurrentes « violations directes » que l’interprétation gaullienne de ses dispositions infligeait alors à la Constitution promulguée le 4 octobre 1958, Maurice Duverger observe, à propos de cette dernière, que « peu de constitutions dans notre histoire ont, si jeunes, subi tant d’outrages, sinon celles qui n’ont pas duré »[1]. Infirmant ce jugement pessimiste augurant d’une existence éphémère, l’histoire de la Ve République a, in fine, conféré à ce texte une longévité inattendue, désormais plus importante que celle qu’ont connue les lois constitutionnelles de 1875.

Par-delà de profondes inflexions (l’âge de la normativité juridique ayant succédé à celui de la décision politique), la Ve République a dû s’accommoder à la normalisation de ses institutions. Ce faisant, elle est parvenue à élargir l’assise du régime républicain et à préserver ces dernières de l’usure du temps, malgré les changements de circonstances politiques. Si elle n’a pas eu à traverser des épreuves aussi terribles que celles qui ont, à plusieurs reprises, menacé d’emporter la IIIe République (crise du Seize-Mai, adversités nationalistes, Affaire Dreyfus, expérience inédite de la guerre totale), elle a su, cependant, faire face à des événements qui auraient pu décider de son avenir et lui faire prendre un cours imprévisible ou fatal.

Observant avec acuité que « la continuité des apparences » ne saurait dissimuler la « discontinuité des choses », Léon Hamon[2] voit fort bien, en 1958, que l’affirmation d’une continuité juridique préservée entre la IVe et la Ve Républiques n’est qu’un habile camouflage. Les événements ayant accompagné le processus de rédaction de la Constitution (le péril d’une militarisation du régime menaçant une IVe République au bord du précipice) ont été quelque peu dramatisés aux fins de mettre en évidence le rôle historique alors échu à l’institution étatique. La légitimité gaulliste « n’avait de signification qu’autant qu’elle relevait d’objectifs historiques clairement définis »[3] (sauvegarde de l’Algérie, restauration de la dignité de l’État). En outre, arrimer le nouvel ordre politique à divers héritages culturels (aussi bien libéraux que consulaires) devait permettre de garantir sa pérennité et de l’inscrire dans un temps long qui ne saurait être celui des combats partisans. Loin d’être une rupture, la discontinuité constitutionnelle provoquée par le moment 1958 autorisait à rattacher ce régime aux différentes périodes de l’histoire constitutionnelle française.

I. Historicisation et longévité d’une structure « équilibrée », mais fragile

Des révisions informelles ont frappé de désuétude un texte constitutionnel originellement équivoque, dont la signification n’a été arrêtée que par des événements ultérieurs. Son histoire ne saurait donc s’engager par le compromis de 1958, mais s’inscrit, en réalité, dans la continuité historique. Cette inscription dans la durée s’est opérée, en amont, par la récapitulation des héritages, l’usage de la continuité juridique (par exemple, en 1958, le maintien du Préambule de 1946 qui témoigne d’une continuité de l’idéologie républicaine) et, en aval, par des révisions constitutionnelles soucieuses de sauvegarder l’équilibre entre les diverses expériences recueillies. La longévité constitutionnelle ne saurait donc procéder d’une stabilité constitutionnelle ou d’une résistance au changement.

Parallèlement aux révisions dont elle a fait l’objet (et qui ont permis de pérenniser sa facture « orléano-weimarienne » jugée propre à garantir une stabilité des institutions), la Constitution du 4 octobre 1958 doit sa longévité à des conventions adossées à des rapports de force politiques durables (par exemple, l’interprétation de ses articles 8 ou 49 alinéa 1er). Procédant des interprétations de la vie politique qu’ont opérées les autorités constituées, ces usages et « pratiques institutionnelles » sont parvenus à s’agréger à la matière constitutionnelle. A cet égard, l’impuissance (ou le refus) de la conception textualiste à rendre compte de tels usages revient, en quelque sorte, à abandonner l’histoire constitutionnelle à ses propres mystères. Or, les circonstances politiques affectant la « logique des institutions » sont, le plus souvent, identifiables. Par exemple, P. Rolland a montré que, sous la Restauration, ce n’est ni le texte de la Charte de juin 1814, ni le débat politique en lui-même, mais « une logique imposée par le jeu politique » (à savoir le « pur fait politique » de l’alternance des majorités favorisée par l’annualité des élections) qui a contraint les acteurs à accepter les usages du régime parlementaire[4].

Comme on le sait, la Ve République n’est consolidée qu’à la faveur de la révision de 1962 qui institutionnalise la lecture présidentialiste de la Constitution et en consacre les traits weimariens. Se présentant ainsi comme un « 16 mai à l’envers », l’affrontement de 1962 a conféré au chef de l’État « les moyens d’un exercice régulier dans le cadre parlementaire » en suscitant l’apparition miraculeuse du fait majoritaire[5]. Par le biais d’une transgression formelle de la lettre, le processus de présidentialisation, permettant au régime de perdurer par-delà son fondateur, est ratifié.

Ce processus a été le prix à payer d’une stabilité recouvrée. La consécration de la primauté de l’Exécutif ne s’est pas accompagnée de contrepoids suffisamment importants. Il est vrai que les rédacteurs de la Constitution d’octobre 1958, tout en étant soucieux de réaffirmer le projet, déjà appelé de leurs vœux par André Tardieu ou Léon Blum, d’un équilibre durable entre l’Exécutif et le Législatif, avaient toutefois affecté le régime parlementaire établi de certains traits qui, dès les premières années d’existence de ce dernier, ont fait de ce projet une gageure. Ce faisant, ils se condamnaient à partager la déception qui avait été celle de Daunou face au démenti que l’histoire du Directoire avait opposé au principe de l’équilibre affirmé par la Constitution de l’an III.

A l’instar de la IIIe République qui a connu une mutation de grande ampleur en passant d’une République orléaniste à une République parlementaire, la Vème République a également fait l’objet d’infléchissements qui, certes de moindre intensité, ont donné lieu, sous l’empire du même texte constitutionnel, à des phases présidentialiste et gouvernementaliste. Les symptômes de ce déséquilibre institutionnel qu’ont constitué les expériences de cohabitation ont témoigné de la capacité du régime à survivre à « la coexistence, sous le nom général de Ve République, de plusieurs Constitutions distinctes »[6]. Confrontée à ces intermittences apparues au gré de diverses alternances politiques, la Constitution a montré sa solidité grâce à un retour à la lettre et à l’élasticité de ses dispositions. Inspirée par la tradition libérale d’une conception mécaniste des institutions, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 s’est efforcée de retrouver, au profit d’une revalorisation du Parlement, l’idéal perdu de l’équilibre par l’établissement de « contrepoids au pouvoir présidentiel », mais sans revenir sur les traits originels du régime.

L’inscription dans la continuité historique va également s’opérer, par un biais très différent, à la faveur de la promotion de la justice constitutionnelle. L’affirmation de l’État de droit constitutionnel va, sans nier la réalité du moment constituant fondateur, mettre en évidence un temps historique plus étendu qui est celui de la tradition républicaine. En effet, le raisonnement auquel se livre le juge constitutionnel, quand il se réfère aux principes énoncés par la Déclaration de 1789 et par le Préambule de la Constitution de 1946 ou quand il reconnaît des principes fondamentaux de la « tradition républicaine », participe d’une croyance en une continuité constitutionnelle transcendant l’instabilité de l’histoire politique. Son travail de valorisation de la juridicité du corpus textuel est ainsi venu au soutien de la longévité constitutionnelle. Ce processus d’historicisation de la Constitution, auquel participe le juge constitutionnel, consiste à inscrire celle-ci dans un enchaînement de textes constitutionnels soustraits au temps historique. Au contraire, la fidélité à la longue durée de l’histoire nationale de l’État dont se réclamait le discours gaulliste reposait, loin de cet au-delà normatif de l’histoire, sur l’idée d’une « fondation continuée » (expression par laquelle Maurice Hauriou soulignait que la substance constitutionnelle ne saurait être entièrement enfermée dans la normativité).

II. Une Constitution livrée, sans fétichisme, à l’action du temps

L’histoire constitutionnelle a dispensé deux principaux enseignements quant à la durée d’existence des ordres constitutionnels : d’une part, une constitution ne doit pas être abandonnée aux hasards des événements par le fait d’une trop grande vulnérabilité à la volonté des acteurs politiques. A cet égard, la nature transactionnelle de la Constitution weimarienne de 1919 n’a pas suffi à assurer sa pérennité face aux périls de l’histoire. D’autre part, une certaine rigidité est nécessaire pour empêcher que les représentants de la majorité politique ne puissent détourner à leur profit le pouvoir souverain. A cet égard, préservée grâce à une forte tradition textualiste sans cesse entretenue par le protestantisme constitutionnel, la longévité de la Constitution fédérale américaine doit beaucoup aux contraintes formelles de sa rigidité, peut-être davantage qu’à ses dispositions matérielles qui peuvent être corrigées par les interprétations de la Cour Suprême et par les amendements.

En France, sous la Ve République, la relation dialectique entre les institutions et les conjonctures politiques ayant toujours été fragile, les acteurs n’ont jamais cédé à la tentation du fétichisme constitutionnel. Tout au contraire, ils ont nourri, avec constance et parcimonie, un débat sur le fonctionnement des institutions. Il est vrai qu’au fur et à mesure du vieillissement d’un texte constitutionnel, de telles discussions perdurent, mais « ce sont des débats dans la Constitution plutôt que des débats sur la Constitution »[7].

Désormais, après plus de soixante-cinq ans d’existence, la Ve République, en proie à de nombreux périls et infléchissements (comme l’a observé Ph. Raynaud[8], si le régime a perduré, le système a été fragilisé), ne parvient que difficilement à maintenir une convenance entre ses modalités de gouvernement et la réalité sociale. La redéfinition des rapports entre l’État et la société civile que réclame le désarroi démocratique interroge ses facultés d’endurance.

Toutefois, sa prétention à demeurer une structure pérenne peut encore être étayée : d’une part, les tentatives réformistes ont toujours respecté l’économie générale de la République administrative établie en 1958. Les maux dont souffre le régime (l’impuissance à comprendre l’idée d’une solidarité politique entre gouvernement et majorité parlementaire ; l’exceptionnalité française du « correctif présidentiel » ; la concentration du pouvoir) procèdent davantage de la pratique du pouvoir et d’inclinations culturelles que de la nature des institutions établies. D’autre part, la Constitution française du 4 octobre 1958 a trouvé sa légitimation dans son inscription dans une longue durée historique recueillie par ses rédacteurs (soucieux de s’écarter de la tradition parlementaire par un retour à un modèle hérité de la pratique des Chartes).

A cet égard, à l’image des régimes constitutionnels libéraux qui, au cours du XIXe siècle, ont dû se livrer à l’action du temps pour être reconnus, la Constitution du 4 octobre 1958 possède, à présent, un passé et une tradition. Sa longévité lui a conféré une légitimité par l’histoire (celle de ses interprétations, de ses révisions et de ses inflexions). Toutefois, la légitimité historique, même tournée vers l’avenir, est désormais impuissante à fonder un régime politique (dès 1848, la question électorale a rappelé cette sévère leçon de la modernité politique à François Guizot).

Comme en témoigne le dénouement tragique, en juillet 1940, du régime de la IIIe République, la longue durée d’une constitution n’est jamais un palladium : l’abdication de l’Assemblée nationale a pu être interprétée comme « l’étape ultime dans le processus de dégénérescence d’une culture politique qui avait creusé les écarts entre légitimité et légalité, refusé d’accorder toute son importance à la question de la transgression des règles et négligé d’entretenir une atmosphère de respect autour des principes et des procédures constitutionnels »[9]. Si la Ve République, prémunie contre toute discordance entre légitimité et légalité, semble pouvoir échapper à un tel processus de décrépitude, elle ne saurait cependant asseoir l’autorité de ses institutions sur une longévité inattendue. Seul l’accord avec l’intelligence de son temps (ce que Montesquieu appelait des rapports de convenance entre l’état politique et l’état social) lui a permis, et lui permettra encore, de durer.

[1]. M. Duverger, « Pitié pour la Constitution ! », Le Monde, 2 janvier 1960.

[2]. De Gaulle dans la République, Paris, Plon, 1958, p. 4.

[3]. F. Mitterrand, Le coup d’État permanent, Paris, Librairie Plon, 1964, p. 88.

[4]. P. Rolland, « Les leçons d’un texte constitutionnel », Jus Politicum, vol. VII, 2015, p. 165-178.

[5]. P. Avril, La Ve République. Histoire politique et constitutionnelle, 2nde éd., Paris, PUF, 1994, p. 36.

[6]. J.-M. Denquin, La monarchie aléatoire, Paris, P.U.F., 2001, p. 24.

[7]. Ibid., p. 10.

[8]. L’esprit de la Ve République. L’histoire, le régime, le système, Paris, Perrin, 2017.

[9]. G. Le Beguec, « Les Français et leurs Constitutions », Pouvoirs, 50, 1989, p. 117.