La nature juridique des lois adoptées sur le fondement de l’article 11 de la Constitution (à propos d’une proposition de loi constitutionnelle) Par Denis Baranger

Une proposition de loi constitutionnelle (PPLC) est actuellement en discussion devant le Sénat*. Son but est de prévenir le recours à l’article 11 de la Constitution en vue de réviser la Constitution. La finalité de cette proposition, issue du groupe socialiste au Sénat, est clairement exprimée dans l’exposé des motifs. Il s’agit de faire échec à un futur pouvoir populiste qui déciderait de réviser la constitution dans un sens conforme à ses vues politiques et sociales. En résumé : sont visés des référendums constituants allant dans le sens d’une politique migratoire plus rigoureuse, mais aussi ayant pour objet – ce qui est censé rejoindre la première préoccupation – de faire cesser la suprématie des règles internationales en droit interne. La finalité poursuivie est donc de « protéger la constitution » pour éviter d’y laisser le Rassemblement National la changer s’il devait arriver au pouvoir. Avant d’être retranscrites dans une proposition de loi constitutionnelle, ces idées ont été formulées dans un ouvrage publié par un haut-fonctionnaire et ancienne « plume » de François Hollande, Pierre-Yves Bocquet. L’auteur y appelait à « lever définitivement le flou qui entoure depuis 1962 l’usage de l’article 11 de la Constitution »[1]. On se concentrera ici sur le texte de la PPLC et sur les problèmes proprement juridiques qu’il soulève.

Commençons par le contenu de la PPLC. Elle est assez brève et ne comporte que deux dispositions :

« 1° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « loi », sont insérés les

mots : « organique ou ordinaire » ;

2° Au début de l’article 89, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être procédé à une révision de la Constitution qu’en application

du présent article. »

Sur le principe, cette révision reviendrait à inscrire dans le texte constitutionnel une interprétation de son article 11 qui, sans être totalement unanime, peut être considérée comme la plus répandue et la plus orthodoxe. Rappelons, pour qui ne le saurait pas, que le Général de Gaulle a eu deux fois recours à la voie de l’article 11 de la Constitution en vue de réviser la constitution : une fois, avec succès, en 1962 en vue de changer le mode de désignation du président de la République ; une seconde fois, sans succès, en vue de faire adopter une réforme en partie constitutionnelle sur le statut du Sénat et la participation. Depuis 1962, les plus hautes juridictions françaises ayant eu à se prononcer (Conseil constitutionnel et Conseil d’État) ainsi qu’une large majorité de la doctrine ont considéré que cette manière de procéder était inconstitutionnelle. Ainsi, une « révision de la révision » telle que celle contenue dans la PPLC sénatoriale ne semble guère litigieuse sur le principe. Toutefois, il ne nous semble pas que la modification proposée soit de nature à produire l’effet recherché. C’est ce qu’on s’efforcera de démontrer dans ce qui suit.

I. Sur la révision de l’article 11

Le premier alinéa de l’article unique de la PPLC est ainsi libellé :

« 1° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « organique ou ordinaire » »

On ne reviendra pas ici sur le débat doctrinal qui, de façon presque unanime, s’est concentré sur la constitutionnalité du recours à l’article 11 en vue de réviser la constitution. Sur ce point, il faut à notre sens distinguer la procédure suivie et le résultat atteint. Du point de vue de la procédure employée, il semble justifié de la considérer comme inconstitutionnelle. Du point de vue du résultat recherché lors du seul usage réussi de cette voie de révision constitutionnelle (en 1962), il est tout aussi évident qu’il a bel et bien été atteint : la constitution a été révisée. On tiendra donc pour acquis ici qu’il serait en effet possible de réviser la constitution par la voie ouverte en 1962-1969 par le Général de Gaulle. Mais nous allons laisser ce débat de côté. On voudrait plutôt, dans ce qui suit, se concentrer sur la nature juridique de la procédure de l’article 11 et sur la forme des lois adoptées par cette voie.

La nature de l’habilitation conférée par l’article 11

Il s’agit d’une habilitation législative ordinaire, dont il résulte l’adoption d’une loi formellement ordinaire et non d’une loi constitutionnelle. Cela ne change pas, même lorsque la voie de l’article 11 est utilisée en vue de réviser la constitution.

Les lois de l’article 11 sont, au point de vue de leur forme, des lois ordinaires. L’article 11, al. 1 de la Constitution est certes une procédure à caractère extraordinaire, puisque c’est le corps électoral, par la voie d’un référendum, qui est appelé à se prononcer sur un texte de loi. Mais du point de vue formel, c’est-à-dire au regard de l’acte juridique qui en résulte, cette disposition constitutionnelle ne fait naître qu’une compétence législative ordinaire, du type de celle prévue à l’article 34 de la Constitution. Cette compétence législative spéciale déroge à celle, générale et de droit commun, qui se trouve dans la première phrase de l’article 24 de la Constitution en vertu de laquelle « le Parlement vote la loi ». Si le Parlement est, aux termes de cette disposition, le législateur ordinaire de droit commun, l’article 11 habilite pour sa part le corps électoral (encore appelé « peuple ») à adopter des lois ordinaires, par la voie du référendum et dans un domaine matériel plus restreint que celui de l’article 34 de la Constitution.

L’article 11, al. 1 ne fait référence qu’à la procédure de votation (« le président de la République … peut soumettre au référendum … ») sans se référer explicitement au titulaire de la compétence législative qu’il crée, c’est-à-dire le corps électoral. Il est habituel de dire que cette compétence appartient au « peuple », et cette qualification, dans notre régime démocratique et républicain, n’a bien sûr rien d’inexact. Elle a d’ailleurs été reprise par la révision du 23 juillet 2008 au sein même de l’article 11, s’agissant de la procédure des référendums d’initiative partagée (« Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français… »).

Toutefois, le « peuple » dont il est ici question n’est pas, juridiquement parlant, la même autorité que le « peuple » qui a adopté la Constitution le 4 octobre 1958. Ce dernier était le titulaire du pouvoir constituant. Le « peuple » de l’article 11, c’est-à-dire l’organe compétent pour se prononcer lors d’une votation référendaire, n’est autre que le corps électoral. C’est un pouvoir constitué, créé et muni de certaines compétences par la constitution de 1958. Politiquement, la différence peut sembler bien mince. D’ailleurs elle a parfois été niée, à commencer par le Général de Gaulle en 1962, qui a voulu voir dans le suffrage universel le même peuple, ou, plus exactement, la même « nation », que celui ayant adopté la constitution de 1958.

Mais en droit, la différence est importante. Le « peuple » (ou corps électoral) appelé à voter lors des référendums de l’article 11 est un organe de l’Etat, créé par la constitution et habilité par elle en vue d’exercer, de manière dérogatoire et limitée, le pouvoir législatif ordinaire. Quoi qu’on pense de la validité du recours à l’article 11 en vue de modifier la constitution, cela détermine la forme juridique des lois adoptées sur le fondement de l’article 11.

Lesdites lois doivent s’envisager comme des lois ordinaires, adoptées par la voie du référendum. Pour reprendre, en l’adaptant, une formule employée il y a quelques années au sujet des lois organiques[2] : « elles ont beau modifier la constitution, elles n’en sont pas moins des lois ordinaires ». Ce caractère a été reconnu par la doctrine. L’un des commentaires les plus autorisés de la Constitution mentionne ainsi que « l’article 11 vise des projets de loi » et peut donc « intervenir dans le domaine de la loi » au sens des articles 34 et autres de la Constitution. Et les mêmes auteurs d’ajouter : « la loi référendaire apparait comme un substitut de la loi ordinaire et la procédure référendaire comme une procédure parallèle d’adoption des lois » ordinaires et organiques[3].

L’article 89 de la Constitution, pour sa part, contient une habilitation à exercer le pouvoir de révision constitutionnelle. Il est d’ailleurs fait mention dans cet article de l’adoption d’un « projet » ou d’une « proposition de révision ». Toutes les lois adoptées sur le fondement de l’article 89 ont pris la forme de « lois constitutionnelles » et c’est ainsi qu’elles ont été libellées[4]. Symétriquement, seule la procédure de l’article 89 permet d’adopter des lois constitutionnelles. L’article 11 ne conduit pas – et n’a en pratique jamais conduit – à l’adoption de lois qualifiées de « lois constitutionnelles ».

Les précédents de 1962 et 1969.

Du point de vue de la forme des lois issues de ces deux procédures, cette distinction a toujours été respectée. Les lois adoptées sur le fondement de l’article 89 de la Constitution ont toujours porté l’intitulé de « loi constitutionnelle ». Au contraire, en 1962, le décret présidentiel n° 62-1127 du 2 octobre 1962 soumettait un simple « projet de loi » au référendum[5]. A la suite de celui-ci, c’est une « loi » simple, portant le n° 62-1292, qui a été adoptée (cf. JORF, 7 novembre 1962, p. 10762). En 1969, le projet de révision du Général de Gaulle prenait, de la même façon, la forme d’une loi ordinaire (v. JORF, 3 avril 1969, p. 3315). Certes, la loi de 1962 disposait dans son art. 1er que « l’article 6 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes (…) ». Plus clairement encore, les titres 1er (« La région ») et second (« Le Sénat ») du projet de 1969 comportaient un premier chapitre intitulé « dispositions constitutionnelles » et séparé, dans chacun des titres, des dispositions législatives ordinaires ou organiques. Ce dispositif légistique visait à clarifier la valeur juridique des dispositions contenues dans la loi. Il n’en changeait toutefois pas la forme juridique, qui, par l’effet même de l’article 11, était celle d’une loi ordinaire. Nonobstant l’usage qui en a été fait en 1962 et 1969, l’article 11 ne crée donc pas une nouvelle voie d’adoption pour les lois constitutionnelles : il ne permet la que l’adoption de lois ordinaires en la forme, même lorsque celles-ci modifient la constitution.

Autrement dit, même en admettant que la pratique de 1962-1969 ait été constitutionnelle, il faut reconnaitre qu’elle conduit à faire naître une divergence entre la forme et le fond : En la forme, la loi de révision de l’article 11 est et reste une loi ordinaire. Sur le fond, c’est-à-dire matériellement, elle est, en tout (1962) ou en partie (1969) de nature constitutionnelle. Les lois de l’article 11 « de type 1962-1969 » appartiennent donc à une catégorie juridique sui generis : il s’agit de lois ordinaires révisant la constitution. Elles sont donc hybrides par nature, puisque formellement ordinaires et matériellement constitutionnelles. Elles rompent ainsi l’unité, souvent postulée, entre la forme et le fond de la loi constitutionnelle.

Cette rupture entre forme et fond, n’est pas anodine, et elle peut être considérée comme un symptôme, ou un marqueur, du caractère inadéquat, voire pathologique, de l’usage de l’article 11 en vue de réviser la constitution. En effet, il est patent qu’une loi ordinaire n’est pas un support adapté pour une révision constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, en 1962, s’est ainsi retrouvé au milieu du gué : il ne pouvait pas écarter sa compétence du fait du caractère constitutionnel de la loi qui lui était soumise, comme il le fera dans sa décision « Organisation décentralisée de la République » de 2003[6]. Mais il ne pouvait pas non plus vraiment tenir la loi de 1962 pour une loi complètement ordinaire. Il lui fallait donc, comme on l’a dit, innover en créant cette catégorie hybride, hors texte, des lois référendaires, « expressions de la souveraineté nationale ».

Au total, il en résulte que notre constitution est moins rigide que nous le croyons. S’opère en effet, par-là, une dérogation à l’article 89 qu’on pourrait exprimer ainsi : « le corps électoral, par la voie du référendum, et donc légiférant sous la forme de lois ordinaires, est habilité à réviser la constitution ».

La discussion de 1962 sur le statut des lois adoptées via l’article 11

Dans son bref, mais célèbre, article de la RDP 1962, Pierre Lampué a abordé la question qui nous occupe ici. A ses yeux, la défense de l’exclusivité de l’article 89 de la Constitution en vue de réviser la constitution, thèse qu’il conteste dans son article, « suppose (…) que les lois votées par le peuple, suivant l’article 11 au sujet de l’organisation des pouvoirs publics , sont nécessairement des lois ordinaires et ne peuvent en aucun cas des lois constitutionnelles. Cela est-il assuré ? » ? Lampué avait alors cité une phrase prononcée par Raymond Janot le 8 août 1958, devant le Comité consultatif constitutionnel. Le commissaire du gouvernement avait affirmé que pour modifier une loi référendaire, il fallait « une autre loi votée dans les conditions normales ». La thèse de Lampué est que par cette expression de « conditions normales », il fallait comprendre « les conditions qui conviennent à chaque catégorie de lois (ordinaires, organiques, et constitutionnelles » (p. 932-933). A ses yeux, une loi de l’article 11, du moment qu’elle modifie la constitution, ne peut être considérée comme une loi ordinaire : « si l’on admet que le peuple peut adopter, dans le domaine qui est le sien, une loi relevant normalement d’une procédure qui n’est pas celle des lois ordinaires, il faut bien admettre qu’il peut adopter une loi constitutionnelle aussi bien qu’une loi organique » (p. 933). La nature de la loi modificative est donc dépendante de celle de la loi modifiée : « loi constitutionnelle, loi organique » ou « loi ordinaire ». C’est ce qu’on pourrait appeler une conception substantielle : ce n’est pas le nom apposé sur une loi qui compte pour la qualifier juridiquement, mais son contenu.

Cette même conception substantielle a aussi été invoquée au cours de la délibération du Conseil constitutionnel du 6 novembre 1962 qui a conduit à l’adoption de la décision n°62-20 DC. Le compte-rendu de la séance du 6 novembre 1962 – montre que plusieurs membres du Conseil constitutionnel, à commencer par le rapporteur, avaient souhaité dénier toute portée à la dénomination de « loi » par opposition à celle de « loi constitutionnelle ». Le rapporteur avait ainsi affirmé que « ce n’est pas l’étiquette qui crée la nature juridique d’un texte. Le caractère ordinaire de la loi ne saurait résulter de son intitulé »[1]. Cette position, assez classique en droit public français, n’est toutefois pas celle qui a été retenue par le Conseil constitutionnel en l’occasion. La décision n° 62-20 DC énonce qu’il a été « saisi par le Président du Sénat, sur la base de l’article 61, 2e alinéa, de la Constitution, du texte de la loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct et adoptée par le Peuple dans le référendum du 28 octobre 1962, aux fins d’appréciation de la conformité de ce texte à la Constitution ». D’autre part, ce n’est pas la position retenue par la motivation. Du fait de la dénomination que leur a conféré le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 novembre 1962, il y a lieu de qualifier de telles lois de « lois ordinaires, expression directe de la souveraineté nationale ». Le fait qu’il s’agisse, comme le dit aussi le Conseil constitutionnel, de « lois adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum » ne change rien à l’affaire et conforte même notre position. Le Conseil constitutionnel s’est en effet abstenu en 1962 de qualifier de « loi constitutionnelle » ce type de loi, ce qu’il lui aurait été loisible de faire. Il n’a donc pas requalifié les lois en question, mais s’est contenté de les faire bénéficier d’une immunité juridictionnelle[7] attachée à une dénomination originale créée par le standard qualifiant les lois référendaires « d’expressions directes de la souveraineté nationale ».

Retour à la PPLC…

Revenons à la PPLC actuellement en discussion. On peut ici faire l’économie d’un débat par trop philosophique sur la « vraie » nature des lois de l’article 11 de la Constitution, en particulier celles révisant la Constitution. La seule question qui se pose ici est celle de l’effet juridique de la référence à un « projet de loi » dans l’article 11, al. 1er. Or cette formulation comporte indiscutablement au minimum un effet juridique : celui d’imposer au Président, détenteur de l’initiative du référendum prévu par cette disposition, de déposer un « projet de loi » et non un texte portant un autre intitulé. C’est au demeurant ce qui a été fait lors de tous les référendums de l’article 11. Telle est la seule conclusion que nous en tirons ici. Force est de reconnaître que le texte de la PPLC sénatoriale ne ferait pas échec à une révision constitutionnelle au visa de l’article 11, du moment que celle-ci, comme toutes les lois adoptées sur ce fondement, porte la dénomination de « loi », c’est-à-dire de loi ordinaire. La disposition constitutionnelle envisagée ici n’exige qu’une forme, le recours à l’appellation de loi ordinaire, et ce formalisme serait respecté à peu de frais.

La modification envisagée par la PPLC consisterait, rappelons-le, à ajouter les mots « organique ou ordinaire » au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution. Le texte consolidé serait donc le suivant :

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi organique ou ordinaire portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».

Or, au regard de ce qui vient d’être dit, il existe un risque réel que cette modification n’ait pas l’effet désiré, c’est-à-dire qu’elle ne parvienne pas, à elle seule, à « protéger la constitution en limitant sa révision à la voie de l’article 89 ». En effet, il faut comprendre la disposition ci-dessus comme visant la forme des lois soumises au référendum de l’article 11. Or cette forme n’a jamais varié, même en 1962 et 1969. Il s’est agi à chaque fois de lois ordinaires.

Le recours gaullien à l’article 11 pour réviser le texte de 1958 a donc rendu la constitution moins rigide, c’est-à-dire plus facile à réviser. Le recours à cette voie visait en 1962-1969, et viserait probablement encore dans le cas d’un futur usage, à contourner l’opposition des deux chambres et en particulier celle du Sénat.

Mais en pratique, il semble vain de préciser à l’article 11 qu’il ne puisse être adopté par cette voie que des lois « ordinaires », puisque c’est déjà (et a toujours été) le cas. Il suffira au Président, ou à la présidente, voulant procéder ainsi d’annexer au décret de convocation du référendum de l’article 11 un projet de loi ordinaire, comme ce fut le cas en 1962 et 1969.

Il serait certes possible de prétendre que le sens des mots insérés à l’article 11 vise, non pas la forme de la loi, mais la matière dans laquelle ils interviennent. « Ordinaires ou organiques » se comprendrait alors comme signifiant « intervenant dans le domaine de la loi ordinaire ou de la loi organique ». Rien n’est interdit, ou presque, dans le domaine de l’interprétation constitutionnelle et cette interprétation en vaudrait une autre. Notons toutefois deux points. D’une part la révision envisagée n’est pas rédigée ainsi. Sa rédaction actuelle encourage plutôt une lecture formaliste, dans un contexte général d’interprétation présidentialiste, c’est-à-dire allant dans le sens d’un accroissement des pouvoirs présidentiels. Force est hélas de reconnaître que pratiquement toutes les dispositions constitutionnelles relatives à des pouvoirs présidentiels ont été interprétées depuis 1958 de façon à effacer, voire à bafouer purement et simplement, toutes les garanties de forme ou de procédure entourant les pouvoirs du président. D’autre part, et toujours dans le même esprit, un chef de l’Etat déterminé à interpréter la nouvelle formulation dans le sens le plus formaliste, ne pourrait pas être contredit. En effet, aucune autre autorité ne serait à même de contrebalancer l’interprétation qu’il ou elle ferait de ses propres compétences. Autrement dit, et pour conclure sur ce point, un(e) futur Chef(fe) de l’Etat, déterminé(e) à employer l’article 11 pour réviser la constitution, pourra le faire même si le présent texte est adopté. La révision envisagée dans le point n°1 de la PPLC n’aura donc pas, à notre sens, l’effet recherché.

II. Sur la révision de l’article 89 de la Constitution

La PPLC contient une autre disposition (point n°2) qui viendrait modifier l’article 89 de la Constitution, en y ajoutant un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être procédé à une révision de la Constitution qu’en application du présent article. »

Cette disposition nous semble juridiquement plus efficace que la première. Elle l’est, du moins, si l’on se place sur le plan d’une analyse juridique littérale. Au minimum, elle ferait peser une « charge de la preuve » (ou en tout cas de la démonstration) plus lourde sur le pouvoir qui choisirait de réviser via l’article 11.

Mais même cette modification de l’article 89 ne constituerait pas nécessairement une barrière suffisante. L’histoire du régime, et spécialement de l’article 11, incite à plus de scepticisme. Cette révision de la clause de révision, aussi adéquate soit-elle en droit, ne supprimerait pas le précédent de 1962 et la lecture gaullienne de l’article 11. Un (ou une) chef(fe) de l’État décidé à employer l’article 11 pour réviser la constitution s’appuiera sur cette pratique pour passer outre la formule d’exclusivité ainsi ajoutée à l’article 89.

Ce faisant, il (ou elle) fera ce qu’ont fait tous les présidents de la Cinquième république au sujet du reste de la constitution, c’est-à-dire faire prévaloir une interprétation « présidentialiste » et en apparence – mais en apparence seulement – plus démocratique de la constitution sur la lettre de celle-ci.

Denis Baranger, Professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas

* Proposition de loi constitutionnelle. Je remercie Olivier Beaud, Bruno Daugeron et Jean-Marie Denquin de leur lecture et de leurs observations.

[1] P. Y. Bocquet, La « révolution nationale en 100 jours et comment l’éviter, Gallimard, Tracts, n°64, 2024.

[2] L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet, « Elle a beau être organique, elle n’en est pas moins loi », AJDA 2016 p. 948.

[3] G. Conac et J. Le Gall, « article 11 », in La Constitution de la Cinquième République, Economica, 2009, p. 426.

[4] C’est au demeurant le cas de la seule révision constitutionnelle de l’article 89 adoptée par référendum pour le passage au quinquennat en 2000 : cf. la « loi constitutionnelle » n° 2000-964 du 2 octobre 2000.

[5] V. le texte reproduit à la RDP 1962, p. 947.

[6] Décision n° 2003-469 du 26 mars 2003.

[7] Laquelle s’étend, remarquons-le, à toute loi référendaire de l’article 11, y compris celles dont l’objet n’est pas de réviser la constitution.

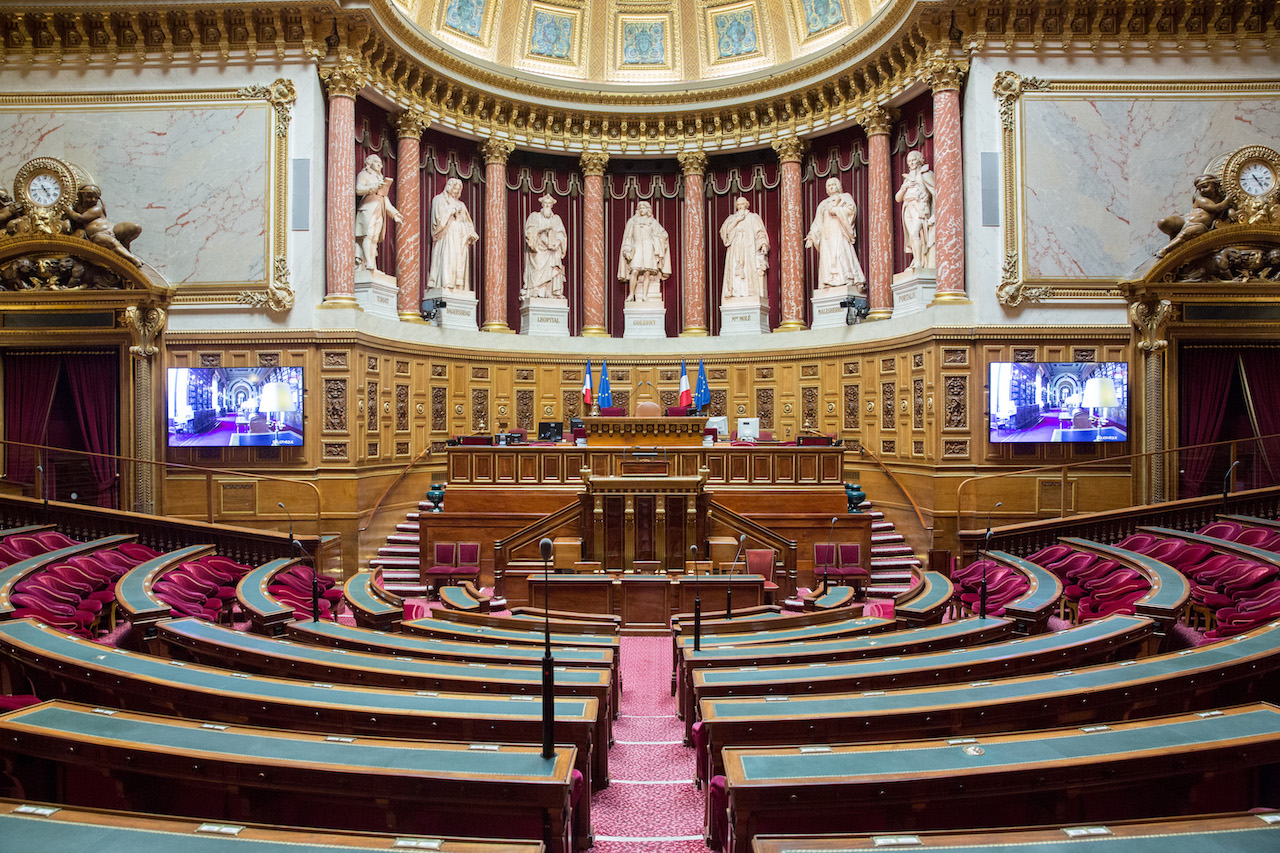

Crédit photo : Sénat